Interesse am Angeln?

Geschichte

Ökosystem See

Gewässerordnung

Anschreiben DSGVO

Entnahmemaße

Schonzeiten

Mitgliedschaft

Pressespiegel

Downloads

Landschaftschutzgebiete

>> Ökosystem See

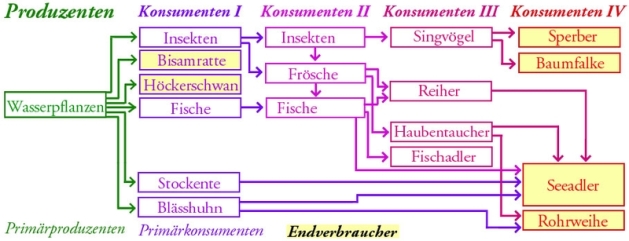

Schematisches Nahrungsnetz in einem europäischen See (ohne Destruenten)

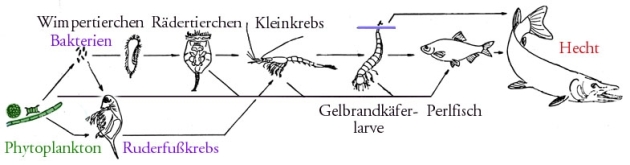

Nahrungsnetz-Ausschnitt [zu Wasserflöhen (Daphnia), Wimperntierchen (Paramecium), Rädertierchen (Brachionus), Kleinkrebs (Mysis), Gelbrandkäferlarve (Dytiscus), Perlfisch (Leuciscus) und Hecht (Esox)]

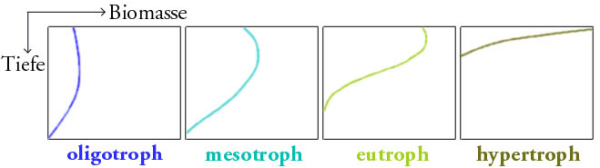

3.2 Einteilung nach der Nährstoffmenge

Einteilung nach der Nährstoffmenge

Einteilung nach der Nährstoffmenge

Einteilung nach der NährstoffmengeGliederung des Sees aufgrund abiotischer Faktoren

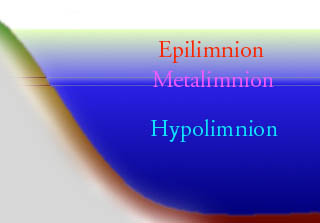

Wasserschicht

Temperatur

Sauerstoff

Licht

Epilimnion

(Deckschicht, Oberflächenwasser)

(Deckschicht, Oberflächenwasser)

relative große tages-

oder jahreszeitliche Schwankungen zwischen

0 °C und über 30 °C, abhängig von Lufttemperatur und Windverhältnissen.

oder jahreszeitliche Schwankungen zwischen

0 °C und über 30 °C, abhängig von Lufttemperatur und Windverhältnissen.

hoher Sauerstoffgehalt, abhängig von Wassertemperatur,

von der Durchmischung mit der Luft durch Wind und Wellen und von den Organismen

von der Durchmischung mit der Luft durch Wind und Wellen und von den Organismen

lichtdurchflutet;

die Eindringtiefe des Lichtes hängt von der Wellenlänge des Lichtes, dem Sonnenstand und vom Trübungsgrad des Wassers ab.

die Eindringtiefe des Lichtes hängt von der Wellenlänge des Lichtes, dem Sonnenstand und vom Trübungsgrad des Wassers ab.

Metalimnion (Sprungschicht)

rasche Temperaturabnahme mit der Tiefe auf 4 °C (Thermokline, Temperatursprungschicht)

rasche Abnahme des Sauerstoffgehalts, abhängig von der Zahl der aeroben Lebewesen

rasche Abnahme der Strahlungsintensität

Hypolimnion (Tiefenschicht)

von Tages- und Jahreszeit unabhängige, konstante Temperatur von 4 °C

relativ niedrige Sauerstoffkonzentration

Dunkelheit

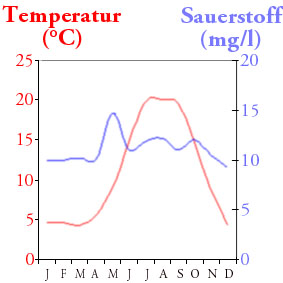

Das Sauerstoffmaximum im Mai korrespondiert mit dem Absinken der übrigen Faktoren: Aufgrund der steigenden Temperaturen und der verbesserten Lichtverhältnisse sowie des hohen Nährsalzangebotes durch die Vollzirkulation im Frühjahr kommt es zu einer Massenvermehrung der Photosynthese betreibenden Organismen. Da dies dazuführt, dass in den unteren Schichten des Epilimnions nicht mehr genügend Licht vorhanden ist, stirbt dort das Phytoplankton ab und sinkt zu Boden.

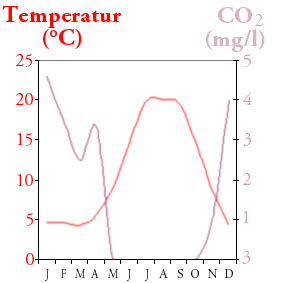

Der Anstieg von Kohlenstoffdioxid im März und November erfolgt aufgrund der Frühjahrs- und Herbst- Vollzirkulation. Die Bildung von Kohlenstoffdioxid durch die Atmung der Konsumenten wird während der Sommerstagnation von dem Verbrauch durch die Photosynthese überkompensiert.

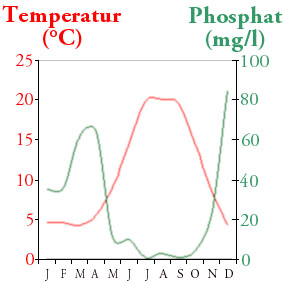

Der Anstieg des Phosphatgehaltes erfolgt im März und November aufgrund der Frühjahrs- und Herbst- Vollzirkulation. Eine Massenvermehrung der Produzenten im April und Mai verbraucht nahezu das ganze Phosphat.

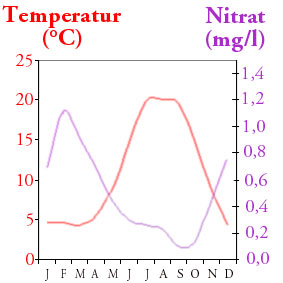

Der Anstieg des Nitratgehaltes im März und November erfolgt aufgrund der Frühjahrs- und Herbst- Vollzirkulation. Eine Massenvermehrung der Produzenten im April und Mai verbraucht sehr viel Nitrat, das aber durch die Fixierung von Luftstickstoff von Cyanobakterien teilweise ersetzt wird.

Ökosystem See

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, Quellenachweis s.u.

Ein See stellt ein weitgehend geschlossenes Ökosystem dar.

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf einen Süßwassersee in der gemäßigten Klimazone, ein stehendes Gewässer ohne Verbindung zum Meer, das mehr als 10 Meter tief ist und dessen Verdunstungsrate sowie Zu- und Abflussmenge gegenüber der gesamten Wassermenge gering ist.

Inhaltsverzeichnis

1 Gliederung des Biotops

1 Gliederung des Biotops

1.1 Topographische Gliederung

1.1 Topographische Gliederung

1.2 Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

1.2 Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

1.2.1 Litoral

1.2.1 Litoral

1.2.2 Freiwasserzone (Pelagial)

1.2.2 Freiwasserzone (Pelagial)

1.3 Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

1.3 Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

1.4 Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

1.4 Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

2 Zirkulation

2 Zirkulation

2.1 Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr

2.1 Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr

2.2 Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

2.2 Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

3 Nährstoffe

3 Nährstoffe

3.1 Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

3.1 Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

3.2 Einteilung nach der Nährstoffmenge

3.2 Einteilung nach der Nährstoffmenge

4 Nahrungsbeziehungen

4 Nahrungsbeziehungen

4.1 Nahrungsnetz

4.1 Nahrungsnetz

5 Globale Bedeutung

5 Globale Bedeutung

6 Quellennachweis und weiterführende Links

6 Quellennachweis und weiterführende Links

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, Quellenachweis s.u.

Ein See stellt ein weitgehend geschlossenes Ökosystem dar.

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf einen Süßwassersee in der gemäßigten Klimazone, ein stehendes Gewässer ohne Verbindung zum Meer, das mehr als 10 Meter tief ist und dessen Verdunstungsrate sowie Zu- und Abflussmenge gegenüber der gesamten Wassermenge gering ist.

Inhaltsverzeichnis

1 Gliederung des Biotops

1 Gliederung des Biotops

1.1 Topographische Gliederung

1.1 Topographische Gliederung

1.2 Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

1.2 Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

1.2.1 Litoral

1.2.1 Litoral

1.2.2 Freiwasserzone (Pelagial)

1.2.2 Freiwasserzone (Pelagial)

1.3 Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

1.3 Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

1.4 Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

1.4 Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren 2 Zirkulation

2 Zirkulation

2.1 Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr

2.1 Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr

2.2 Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

2.2 Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation 3 Nährstoffe

3 Nährstoffe

3.1 Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

3.1 Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

3.2 Einteilung nach der Nährstoffmenge

3.2 Einteilung nach der Nährstoffmenge 4 Nahrungsbeziehungen

4 Nahrungsbeziehungen

4.1 Nahrungsnetz

4.1 Nahrungsnetz 5 Globale Bedeutung

5 Globale Bedeutung 6 Quellennachweis und weiterführende Links

6 Quellennachweis und weiterführende Links1 Gliederung des Biotops

Gliederung des Biotops

1.1 Topographische Gliederung

Topographische Gliederung

1. Pelagial – Freiwasserzone

Pelagial – Freiwasserzone

2. Benthal – Bodenzone (gr. benthos, tief)

Benthal – Bodenzone (gr. benthos, tief)

1.

1. Litoral

Litoral

– Uferzone (lat. litus, litoris, Ufer)

– Uferzone (lat. litus, litoris, Ufer)

2.

2. Profundal

Profundal  – Tiefenzone (lat. profundus, tiefgründig)

– Tiefenzone (lat. profundus, tiefgründig)

Die Grenze zwischen Litoral und Profundal ist definiert durch die Tiefe, in der die PhAR () bis auf eine Restintensität von 1% des Wertes an der Oberfläche geschwächt ist. Man geht davon aus, dass nur oberhalb dieser Grenze eine positive Energiebilanz zwischen Photosynthese und Atmung möglich ist. Dieses Kriterium wird auch im Pelagial für die Grenzziehung zwischen der und der benutzt.

1.2 Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

1.2.1 Litoral

Litoral

Das Litoral wird in einzelne Zonen oder Gürtel aufgrund der Lebensgemeinschaften unterteilt:

Epilitoral, Erlengürtel, Weidengebüschzone

Epilitoral, Erlengürtel, Weidengebüschzone

Das Epilitoral ist der oberste Rand des Ufers, der nicht mehr vom Wellenschlag betroffen ist. Aufgrund des hoch anstehenden Grundwasserspiegels stellt er einen Lebensraum für Pflanzen dar, die mit einem feuchten Boden zurechtkommen (Hygrophyten). Die lichten Erlenbruchwälder mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Moorbirke (Betula pubescens) und Weide (Salix spec.) haben einen dichten Unterwuchs, der aus Moosen, Farnen und Sauer- oder Riedgräsern (Binsen) besteht. An offeneren Stellen findet man auch die Sumpf- Schwertlilie (Iris pseudacora) und in der Nähe von Bächen die Sumpfdotterblume (Caltha palustris).

Das Epilitoral ist der oberste Rand des Ufers, der nicht mehr vom Wellenschlag betroffen ist. Aufgrund des hoch anstehenden Grundwasserspiegels stellt er einen Lebensraum für Pflanzen dar, die mit einem feuchten Boden zurechtkommen (Hygrophyten). Die lichten Erlenbruchwälder mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Moorbirke (Betula pubescens) und Weide (Salix spec.) haben einen dichten Unterwuchs, der aus Moosen, Farnen und Sauer- oder Riedgräsern (Binsen) besteht. An offeneren Stellen findet man auch die Sumpf- Schwertlilie (Iris pseudacora) und in der Nähe von Bächen die Sumpfdotterblume (Caltha palustris).

Die Tierwelt setzt sich zunächst aus Detritusfressern (Regenwürmer (Lumbricus terrestris), Asseln, Landschnecken), Spinnen und Insekten, vor allem Stechmücken, zusammen, die wiederum die Nahrungsgrundlage für Vögel darstellen, die Bäume, Büsche und den Boden als geschütztes Brutrevier nutzen.

Supralitoral, Spritzwasserzone

Supralitoral, Spritzwasserzone

Dieser Uferstreifen wird zwar von den Wellen selbst nicht erreicht, aber vom Spritzwasser der sich am Ufer brechenden Wellen durchnässt.

Dieser Uferstreifen wird zwar von den Wellen selbst nicht erreicht, aber vom Spritzwasser der sich am Ufer brechenden Wellen durchnässt.

Eulitoral, Brandungszone

Eulitoral, Brandungszone

In der Brandungszone herrschen starke mechanische Kräfte, die das Aufwachsen größerer Pflanzen nicht zulassen. Jedoch siedeln sich fest haftende, sauerstoffliebende Organismen wie Strudelwürmer (Turbellaria spec.) sowie krustenbildende Cyanobakterien hier an.

In der Brandungszone herrschen starke mechanische Kräfte, die das Aufwachsen größerer Pflanzen nicht zulassen. Jedoch siedeln sich fest haftende, sauerstoffliebende Organismen wie Strudelwürmer (Turbellaria spec.) sowie krustenbildende Cyanobakterien hier an.

Infralitoral oder Sublitoral

Infralitoral oder Sublitoral

In dieser Zone siedeln größere Pflanzen, die an einen ständig überfluteten Boden angepasst sind. Sie besitzen ein Aerenchym, ein zusammenhängendes System von großen Zellzwischenräumen (Interzellulare), so dass auch die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt werden können. Dieser Uferbereich dient als Laich- und Brutgebiet für viele Fische, Vögel und Insekten. Das Infralitoral wird in mehrere Abschnitte unterteilt:

In dieser Zone siedeln größere Pflanzen, die an einen ständig überfluteten Boden angepasst sind. Sie besitzen ein Aerenchym, ein zusammenhängendes System von großen Zellzwischenräumen (Interzellulare), so dass auch die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt werden können. Dieser Uferbereich dient als Laich- und Brutgebiet für viele Fische, Vögel und Insekten. Das Infralitoral wird in mehrere Abschnitte unterteilt:

Großseggenzone

Großseggenzone

Sie liegt im Bereich zwischen Hoch- und Niedrigwassermarke. Charakteristische Pflanzen sind die Seggen (Carex spec.). Daneben kommen auch Wasserminze (Mentha aquatica), Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) vor.

Sie liegt im Bereich zwischen Hoch- und Niedrigwassermarke. Charakteristische Pflanzen sind die Seggen (Carex spec.). Daneben kommen auch Wasserminze (Mentha aquatica), Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) vor.

Röhrichtzone

Röhrichtzone

Auch hier sind noch emerse Pflanzen, deren Stängel und Blätter größtenteils über den Wasserspiegel hinausragen, zu finden. Dies sind vor allem Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrkolben (Typha spec.) und Froschlöffel (Alisma spec.). Blässhuhn (Fulica atra) und Teichralle (Gallinula chloropus) nisten hier.

Auch hier sind noch emerse Pflanzen, deren Stängel und Blätter größtenteils über den Wasserspiegel hinausragen, zu finden. Dies sind vor allem Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrkolben (Typha spec.) und Froschlöffel (Alisma spec.). Blässhuhn (Fulica atra) und Teichralle (Gallinula chloropus) nisten hier.

Schwimmblattzone

Schwimmblattzone

In windgeschützten Teilen des Sees können sich Schwimmblattpflanzen ansiedeln, die bis auf die Blätter vollständig untergetaucht sind. Diese Blätter schwimmen auf der Wasseroberfläche und haben die Spaltöffnungen für den Gasaustausch auf der Oberseite der Blätter. (Bei Landpflanzen befinden sich die Stomata in der Regel auf der Blattunterseite). Am auffälligsten sind neben dem Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) die Vertreter der Seerosengewächse, Seerose (Nymphaea alba) und Teichrose (Nuphar lutea).

In windgeschützten Teilen des Sees können sich Schwimmblattpflanzen ansiedeln, die bis auf die Blätter vollständig untergetaucht sind. Diese Blätter schwimmen auf der Wasseroberfläche und haben die Spaltöffnungen für den Gasaustausch auf der Oberseite der Blätter. (Bei Landpflanzen befinden sich die Stomata in der Regel auf der Blattunterseite). Am auffälligsten sind neben dem Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) die Vertreter der Seerosengewächse, Seerose (Nymphaea alba) und Teichrose (Nuphar lutea).

Laichkrautzone

Laichkrautzone

Hier leben nahezu vollständig untergetauchte Wasserpflanzen, die auch unterhalb der Wasserlinie Blätter aufweisen, die dann oft stark zergliedert sind, um die Oberfläche für den Stoffaustausch zu vergrößern. Namengebend ist das Laichkraut (Potamogetum spec).

Hier leben nahezu vollständig untergetauchte Wasserpflanzen, die auch unterhalb der Wasserlinie Blätter aufweisen, die dann oft stark zergliedert sind, um die Oberfläche für den Stoffaustausch zu vergrößern. Namengebend ist das Laichkraut (Potamogetum spec).

Characeenzone

Characeenzone

Die Pflanzen dieser Zone sind vollständig untergetaucht. Blütenpflanzen wie das wurzellose Hornblatt (Ceratophyllum spec.), Tausendblatt (Myriophyllum spec.), Wasserpest (Elodea canadensis) und Wasserschraube (Vallisneria spec.) können nicht in eine Tiefe über 10 m vordringen, da der Wasserdruck ihr Aerenchym zerstören würde. Wenn das Licht ausreicht, können aber Moose, zum Beispiel das Quellmoos (Fontinalis antipyretica) und Algen bis zu 30 Meter Tiefe vorkommen. So bilden die Armleuchteralgen (Characeae) die unterste Zone der unterseeischen Wiesen.

Die Pflanzen dieser Zone sind vollständig untergetaucht. Blütenpflanzen wie das wurzellose Hornblatt (Ceratophyllum spec.), Tausendblatt (Myriophyllum spec.), Wasserpest (Elodea canadensis) und Wasserschraube (Vallisneria spec.) können nicht in eine Tiefe über 10 m vordringen, da der Wasserdruck ihr Aerenchym zerstören würde. Wenn das Licht ausreicht, können aber Moose, zum Beispiel das Quellmoos (Fontinalis antipyretica) und Algen bis zu 30 Meter Tiefe vorkommen. So bilden die Armleuchteralgen (Characeae) die unterste Zone der unterseeischen Wiesen.

Eine Besonderheit stellt der bis zu 40 cm große Wasserschlauch (Utricularia spec.) dar. Seine fein zergliederten Blätter sind vollständig untergetaucht, nur seine gelbe Blüte ragt über den Wasserspiegel. Um den Stickstoffmangel auszugleichen, fängt er Kleinkrebse mittels spezialisierter Blätter, die zu einer Saugfalle ausgebildet sind.

Die einzelnen Zonen des Litorals bilden für Tiere unterschiedliche ökologische Nischen, die es ihnen ermöglichen, trotz ähnlicher Nahrungsansprüche Konkurrenz zu vermeiden.

Beispiele:

Die Stockente (Anas platyrhynchos) ist bei der Nahrungssuche nur in seichteren Uferzonen zu finden, da sie beim Gründeln nicht abtaucht. Der Höckerschwan (Cygnus olor) kann mit seinem längeren Hals den Boden in tieferem Wasser nach Nahrung durchsuchen, während der Haubentaucher (Podiceps spec.) in größeren Tiefen Jagd nach Fischen macht.

Die Stockente (Anas platyrhynchos) ist bei der Nahrungssuche nur in seichteren Uferzonen zu finden, da sie beim Gründeln nicht abtaucht. Der Höckerschwan (Cygnus olor) kann mit seinem längeren Hals den Boden in tieferem Wasser nach Nahrung durchsuchen, während der Haubentaucher (Podiceps spec.) in größeren Tiefen Jagd nach Fischen macht.

Der Nachtreiher (Nyctocorax nyctocorax) findet seine Nahrung (Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Würmer) im Epilitoral, der Purpurreiher (Nyctocorax nycticorax) mit einem ähnlichen Nahrungsspektrum geht in der Röhrichtzone auf Jagd.

Der Nachtreiher (Nyctocorax nyctocorax) findet seine Nahrung (Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Würmer) im Epilitoral, der Purpurreiher (Nyctocorax nycticorax) mit einem ähnlichen Nahrungsspektrum geht in der Röhrichtzone auf Jagd.

1.2.2 Freiwasserzone (Pelagial)

Freiwasserzone (Pelagial)

In der lichtdurchflutenden Freiwasserzone findet man vor allem Phytoplankton.

Auf der Oberfläche zuweilen auch frei schwimmende Pflanzen (Neuston und Pleuston) wie Wasserlinsen (Lemna spec.) oder den Schwimmfarn (Salvinia natans).

Die gesamte Freiwasserzone ist Lebensraum für Zooplankton, Nekton und Destruenten.

Die wichtigsten Plankter eines europäischen Süßwasser-Sees (Beispiel: Bodensee).

Phytoplankton:

Phytoplankton:

Goldalgen (Dinobryon), Rhodomonas, Diatomeen (Tabellaria, Diatoma, Fragilaria,

Goldalgen (Dinobryon), Rhodomonas, Diatomeen (Tabellaria, Diatoma, Fragilaria,

Asterionella), Grünalgen (Chlorella, Scenedesmus )

Asterionella), Grünalgen (Chlorella, Scenedesmus )

Zooplankton:

Zooplankton:

Heterocopae, Ruderfußkrebse (Eudiaptomus, Cyclops, Mesocyclops),

Heterocopae, Ruderfußkrebse (Eudiaptomus, Cyclops, Mesocyclops),

Blattfußkrebse (Daphnia), Rädertierchen

Blattfußkrebse (Daphnia), Rädertierchen

1.3 Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

Die folgende Gliederung des Sees in verschiedene Tiefenzonen bildet sich während der sog. Sommerstagnation aus. Während der Zirkulationsphasen im Frühjahr und Herbst wird diese Schichtung wieder beseitigt.

Gliederung des Biotops

Gliederung des Biotops1.1

Topographische Gliederung

Topographische Gliederung1.

Pelagial – Freiwasserzone

Pelagial – Freiwasserzone2.

Benthal – Bodenzone (gr. benthos, tief)

Benthal – Bodenzone (gr. benthos, tief)

1.

1. Litoral

Litoral

– Uferzone (lat. litus, litoris, Ufer)

– Uferzone (lat. litus, litoris, Ufer)

2.

2. Profundal

Profundal  – Tiefenzone (lat. profundus, tiefgründig)

– Tiefenzone (lat. profundus, tiefgründig)Die Grenze zwischen Litoral und Profundal ist definiert durch die Tiefe, in der die PhAR () bis auf eine Restintensität von 1% des Wertes an der Oberfläche geschwächt ist. Man geht davon aus, dass nur oberhalb dieser Grenze eine positive Energiebilanz zwischen Photosynthese und Atmung möglich ist. Dieses Kriterium wird auch im Pelagial für die Grenzziehung zwischen der und der benutzt.

1.2

Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen

Lebensgemeinschaften der einzelnen Zonen1.2.1

Litoral

Litoral Das Litoral wird in einzelne Zonen oder Gürtel aufgrund der Lebensgemeinschaften unterteilt:

Epilitoral, Erlengürtel, Weidengebüschzone

Epilitoral, Erlengürtel, Weidengebüschzone

Das Epilitoral ist der oberste Rand des Ufers, der nicht mehr vom Wellenschlag betroffen ist. Aufgrund des hoch anstehenden Grundwasserspiegels stellt er einen Lebensraum für Pflanzen dar, die mit einem feuchten Boden zurechtkommen (Hygrophyten). Die lichten Erlenbruchwälder mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Moorbirke (Betula pubescens) und Weide (Salix spec.) haben einen dichten Unterwuchs, der aus Moosen, Farnen und Sauer- oder Riedgräsern (Binsen) besteht. An offeneren Stellen findet man auch die Sumpf- Schwertlilie (Iris pseudacora) und in der Nähe von Bächen die Sumpfdotterblume (Caltha palustris).

Das Epilitoral ist der oberste Rand des Ufers, der nicht mehr vom Wellenschlag betroffen ist. Aufgrund des hoch anstehenden Grundwasserspiegels stellt er einen Lebensraum für Pflanzen dar, die mit einem feuchten Boden zurechtkommen (Hygrophyten). Die lichten Erlenbruchwälder mit Schwarzerle (Alnus glutinosa), Moorbirke (Betula pubescens) und Weide (Salix spec.) haben einen dichten Unterwuchs, der aus Moosen, Farnen und Sauer- oder Riedgräsern (Binsen) besteht. An offeneren Stellen findet man auch die Sumpf- Schwertlilie (Iris pseudacora) und in der Nähe von Bächen die Sumpfdotterblume (Caltha palustris).Die Tierwelt setzt sich zunächst aus Detritusfressern (Regenwürmer (Lumbricus terrestris), Asseln, Landschnecken), Spinnen und Insekten, vor allem Stechmücken, zusammen, die wiederum die Nahrungsgrundlage für Vögel darstellen, die Bäume, Büsche und den Boden als geschütztes Brutrevier nutzen.

Supralitoral, Spritzwasserzone

Supralitoral, Spritzwasserzone

Dieser Uferstreifen wird zwar von den Wellen selbst nicht erreicht, aber vom Spritzwasser der sich am Ufer brechenden Wellen durchnässt.

Dieser Uferstreifen wird zwar von den Wellen selbst nicht erreicht, aber vom Spritzwasser der sich am Ufer brechenden Wellen durchnässt.

Eulitoral, Brandungszone

Eulitoral, Brandungszone

In der Brandungszone herrschen starke mechanische Kräfte, die das Aufwachsen größerer Pflanzen nicht zulassen. Jedoch siedeln sich fest haftende, sauerstoffliebende Organismen wie Strudelwürmer (Turbellaria spec.) sowie krustenbildende Cyanobakterien hier an.

In der Brandungszone herrschen starke mechanische Kräfte, die das Aufwachsen größerer Pflanzen nicht zulassen. Jedoch siedeln sich fest haftende, sauerstoffliebende Organismen wie Strudelwürmer (Turbellaria spec.) sowie krustenbildende Cyanobakterien hier an.

Infralitoral oder Sublitoral

Infralitoral oder Sublitoral

In dieser Zone siedeln größere Pflanzen, die an einen ständig überfluteten Boden angepasst sind. Sie besitzen ein Aerenchym, ein zusammenhängendes System von großen Zellzwischenräumen (Interzellulare), so dass auch die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt werden können. Dieser Uferbereich dient als Laich- und Brutgebiet für viele Fische, Vögel und Insekten. Das Infralitoral wird in mehrere Abschnitte unterteilt:

In dieser Zone siedeln größere Pflanzen, die an einen ständig überfluteten Boden angepasst sind. Sie besitzen ein Aerenchym, ein zusammenhängendes System von großen Zellzwischenräumen (Interzellulare), so dass auch die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt werden können. Dieser Uferbereich dient als Laich- und Brutgebiet für viele Fische, Vögel und Insekten. Das Infralitoral wird in mehrere Abschnitte unterteilt:

Großseggenzone

Großseggenzone

Sie liegt im Bereich zwischen Hoch- und Niedrigwassermarke. Charakteristische Pflanzen sind die Seggen (Carex spec.). Daneben kommen auch Wasserminze (Mentha aquatica), Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) vor.

Sie liegt im Bereich zwischen Hoch- und Niedrigwassermarke. Charakteristische Pflanzen sind die Seggen (Carex spec.). Daneben kommen auch Wasserminze (Mentha aquatica), Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Sumpfschachtelhalm (Equisetum palustre) vor.

Röhrichtzone

Röhrichtzone

Auch hier sind noch emerse Pflanzen, deren Stängel und Blätter größtenteils über den Wasserspiegel hinausragen, zu finden. Dies sind vor allem Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrkolben (Typha spec.) und Froschlöffel (Alisma spec.). Blässhuhn (Fulica atra) und Teichralle (Gallinula chloropus) nisten hier.

Auch hier sind noch emerse Pflanzen, deren Stängel und Blätter größtenteils über den Wasserspiegel hinausragen, zu finden. Dies sind vor allem Schilfrohr (Phragmites communis), Rohrkolben (Typha spec.) und Froschlöffel (Alisma spec.). Blässhuhn (Fulica atra) und Teichralle (Gallinula chloropus) nisten hier.

Schwimmblattzone

Schwimmblattzone

In windgeschützten Teilen des Sees können sich Schwimmblattpflanzen ansiedeln, die bis auf die Blätter vollständig untergetaucht sind. Diese Blätter schwimmen auf der Wasseroberfläche und haben die Spaltöffnungen für den Gasaustausch auf der Oberseite der Blätter. (Bei Landpflanzen befinden sich die Stomata in der Regel auf der Blattunterseite). Am auffälligsten sind neben dem Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) die Vertreter der Seerosengewächse, Seerose (Nymphaea alba) und Teichrose (Nuphar lutea).

In windgeschützten Teilen des Sees können sich Schwimmblattpflanzen ansiedeln, die bis auf die Blätter vollständig untergetaucht sind. Diese Blätter schwimmen auf der Wasseroberfläche und haben die Spaltöffnungen für den Gasaustausch auf der Oberseite der Blätter. (Bei Landpflanzen befinden sich die Stomata in der Regel auf der Blattunterseite). Am auffälligsten sind neben dem Wasser-Knöterich (Persicaria amphibia) die Vertreter der Seerosengewächse, Seerose (Nymphaea alba) und Teichrose (Nuphar lutea).

Laichkrautzone

Laichkrautzone

Hier leben nahezu vollständig untergetauchte Wasserpflanzen, die auch unterhalb der Wasserlinie Blätter aufweisen, die dann oft stark zergliedert sind, um die Oberfläche für den Stoffaustausch zu vergrößern. Namengebend ist das Laichkraut (Potamogetum spec).

Hier leben nahezu vollständig untergetauchte Wasserpflanzen, die auch unterhalb der Wasserlinie Blätter aufweisen, die dann oft stark zergliedert sind, um die Oberfläche für den Stoffaustausch zu vergrößern. Namengebend ist das Laichkraut (Potamogetum spec).

Characeenzone

Characeenzone

Die Pflanzen dieser Zone sind vollständig untergetaucht. Blütenpflanzen wie das wurzellose Hornblatt (Ceratophyllum spec.), Tausendblatt (Myriophyllum spec.), Wasserpest (Elodea canadensis) und Wasserschraube (Vallisneria spec.) können nicht in eine Tiefe über 10 m vordringen, da der Wasserdruck ihr Aerenchym zerstören würde. Wenn das Licht ausreicht, können aber Moose, zum Beispiel das Quellmoos (Fontinalis antipyretica) und Algen bis zu 30 Meter Tiefe vorkommen. So bilden die Armleuchteralgen (Characeae) die unterste Zone der unterseeischen Wiesen.

Die Pflanzen dieser Zone sind vollständig untergetaucht. Blütenpflanzen wie das wurzellose Hornblatt (Ceratophyllum spec.), Tausendblatt (Myriophyllum spec.), Wasserpest (Elodea canadensis) und Wasserschraube (Vallisneria spec.) können nicht in eine Tiefe über 10 m vordringen, da der Wasserdruck ihr Aerenchym zerstören würde. Wenn das Licht ausreicht, können aber Moose, zum Beispiel das Quellmoos (Fontinalis antipyretica) und Algen bis zu 30 Meter Tiefe vorkommen. So bilden die Armleuchteralgen (Characeae) die unterste Zone der unterseeischen Wiesen.Eine Besonderheit stellt der bis zu 40 cm große Wasserschlauch (Utricularia spec.) dar. Seine fein zergliederten Blätter sind vollständig untergetaucht, nur seine gelbe Blüte ragt über den Wasserspiegel. Um den Stickstoffmangel auszugleichen, fängt er Kleinkrebse mittels spezialisierter Blätter, die zu einer Saugfalle ausgebildet sind.

Die einzelnen Zonen des Litorals bilden für Tiere unterschiedliche ökologische Nischen, die es ihnen ermöglichen, trotz ähnlicher Nahrungsansprüche Konkurrenz zu vermeiden.

Beispiele:

Die Stockente (Anas platyrhynchos) ist bei der Nahrungssuche nur in seichteren Uferzonen zu finden, da sie beim Gründeln nicht abtaucht. Der Höckerschwan (Cygnus olor) kann mit seinem längeren Hals den Boden in tieferem Wasser nach Nahrung durchsuchen, während der Haubentaucher (Podiceps spec.) in größeren Tiefen Jagd nach Fischen macht.

Die Stockente (Anas platyrhynchos) ist bei der Nahrungssuche nur in seichteren Uferzonen zu finden, da sie beim Gründeln nicht abtaucht. Der Höckerschwan (Cygnus olor) kann mit seinem längeren Hals den Boden in tieferem Wasser nach Nahrung durchsuchen, während der Haubentaucher (Podiceps spec.) in größeren Tiefen Jagd nach Fischen macht. Der Nachtreiher (Nyctocorax nyctocorax) findet seine Nahrung (Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Würmer) im Epilitoral, der Purpurreiher (Nyctocorax nycticorax) mit einem ähnlichen Nahrungsspektrum geht in der Röhrichtzone auf Jagd.

Der Nachtreiher (Nyctocorax nyctocorax) findet seine Nahrung (Kleinsäuger, Amphibien, Insekten, Würmer) im Epilitoral, der Purpurreiher (Nyctocorax nycticorax) mit einem ähnlichen Nahrungsspektrum geht in der Röhrichtzone auf Jagd.1.2.2

Freiwasserzone (Pelagial)

Freiwasserzone (Pelagial)In der lichtdurchflutenden Freiwasserzone findet man vor allem Phytoplankton.

Auf der Oberfläche zuweilen auch frei schwimmende Pflanzen (Neuston und Pleuston) wie Wasserlinsen (Lemna spec.) oder den Schwimmfarn (Salvinia natans).

Die gesamte Freiwasserzone ist Lebensraum für Zooplankton, Nekton und Destruenten.

Die wichtigsten Plankter eines europäischen Süßwasser-Sees (Beispiel: Bodensee).

Phytoplankton:

Phytoplankton:  Goldalgen (Dinobryon), Rhodomonas, Diatomeen (Tabellaria, Diatoma, Fragilaria,

Goldalgen (Dinobryon), Rhodomonas, Diatomeen (Tabellaria, Diatoma, Fragilaria,

Asterionella), Grünalgen (Chlorella, Scenedesmus )

Asterionella), Grünalgen (Chlorella, Scenedesmus ) Zooplankton:

Zooplankton: Heterocopae, Ruderfußkrebse (Eudiaptomus, Cyclops, Mesocyclops),

Heterocopae, Ruderfußkrebse (Eudiaptomus, Cyclops, Mesocyclops), Blattfußkrebse (Daphnia), Rädertierchen

Blattfußkrebse (Daphnia), Rädertierchen1.3

Gliederung des Sees aufgrund abiotischer Umweltfaktoren

Gliederung des Sees aufgrund abiotischer UmweltfaktorenDie folgende Gliederung des Sees in verschiedene Tiefenzonen bildet sich während der sog. Sommerstagnation aus. Während der Zirkulationsphasen im Frühjahr und Herbst wird diese Schichtung wieder beseitigt.

1. Trophogene Zone (Nährschicht):

1. Trophogene Zone (Nährschicht):  In den oberflächennahen Wasserschichten ist genügend Licht für die Photosynthese der Primärproduzenten (Wasserpflanzen, Algen und vor allem Phytoplankton) vorhanden. Diese produzieren durch die Photosynthese mehr Sauerstoff und Biomasse, als durch die eigene Zellatmung und die Atmung der heterotrophen, aeroben Organismen (Zooplankton, Destruenten und Nekton) verbraucht werden. Die Lichtintensität nimmt aber mit der Tiefe annähernd exponentiell ab, abhängig von der Dichte der "Trübstoffe", insbesondere der Algen und Zooplankter.

In den oberflächennahen Wasserschichten ist genügend Licht für die Photosynthese der Primärproduzenten (Wasserpflanzen, Algen und vor allem Phytoplankton) vorhanden. Diese produzieren durch die Photosynthese mehr Sauerstoff und Biomasse, als durch die eigene Zellatmung und die Atmung der heterotrophen, aeroben Organismen (Zooplankton, Destruenten und Nekton) verbraucht werden. Die Lichtintensität nimmt aber mit der Tiefe annähernd exponentiell ab, abhängig von der Dichte der "Trübstoffe", insbesondere der Algen und Zooplankter. 2. Kompensationstiefe:

2. Kompensationstiefe: Meist irgendwo im Metalimnion führen die schlechteren Lichtverhältnisse zu einer so weitgehenden Verminderung der Photosynthese, dass ihre Sauerstoffproduktion und der Sauerstoffverbrauch der Atmung sich die Waage halten.

Meist irgendwo im Metalimnion führen die schlechteren Lichtverhältnisse zu einer so weitgehenden Verminderung der Photosynthese, dass ihre Sauerstoffproduktion und der Sauerstoffverbrauch der Atmung sich die Waage halten. 3. Tropholytische Zone (Zehrschicht):

3. Tropholytische Zone (Zehrschicht): Unterhalb der Kompensationstiefe ist fast keine Photosynthese mehr möglich. Die heterotrophen Organismen verbrauchen Sauerstoff und Biomasse, die aus der trophogenen Zone nach unten absinkt. Absinkende Algen veratmen ihre Vorräte und sterben ab.

Unterhalb der Kompensationstiefe ist fast keine Photosynthese mehr möglich. Die heterotrophen Organismen verbrauchen Sauerstoff und Biomasse, die aus der trophogenen Zone nach unten absinkt. Absinkende Algen veratmen ihre Vorräte und sterben ab.In der Praxis schätzt man die Kompensationstiefe anhand der Abschwächung der oberflächlichen Lichtintensität auf ca. 1% Restintensität. Eine gröbere Schätzung ergibt sich aus der Sichttiefe zs, die mit Hilfe einer sog. Secchi-Scheibe ermittelt wird. Diese abwechselnd schwarz und weiß sektorierte Blechscheibe wird im See abgesenkt und die Tiefe ihres visuellen Verschwindens registriert. Das 2,5-fache dieser Tiefe wird als Schätzwert der Kompensationstiefe angenommen.

Begriffliche Kritik: Bei dieser Zonierung ist eine zugrunde liegende Zeitskala zu berücksichtigen, denn die Bilanz zwischen Photosynthese und Atmung hängt zunächst von den augenblicklichen Lichtverhältnissen ab. Dadurch würden die Zonengrenzen mit dem Tagesgang der Einstrahlung und sogar mit jeder einzelnen Wolke verschoben. Sinnvoll ist es deshalb, integrierend beispielsweise über einen Tag oder eine meteorologisch bedingte Periode zu bilanzieren. Dann ist aber auch zu berücksichtigen, dass bei den alltäglich nächtlichen Durchmischungen des Epilimnions Produktionsüberschüsse in Tiefen transportiert werden können, die von den Lichtverhältnissen her als tropholytisch zu betrachten wären, aus diesem Grund aber sinnvoller zur trophogenen Zone gerechnet werden.

2.

Zirkulation

Zirkulation In einem See kann es zu einer teilweisen oder vollständigen Durchmischung (Zirkulation) des Wasserkörpers kommen. Die Antriebskräfte für die Zirkulation sind Wind und Konvektion (kaltes Wasser sinkt nach unten, warmes steigt auf). Die Zirkulation kann weiterhin durch Dichteunterschiede des Wassers (auf Grund von Temperatur- oder Salzgehaltsunterschieden) begünstigt oder behindert werden. Hat sich eine Thermokline (ein Temperatursprung) ausgebildet, wirkt das Metalimnion wie eine Sperrschicht, das kalte, dichte Tiefenwasser kann nicht mehr an der Zirkulation teilnehmen, es findet nur eine Teilzirkulation und damit nur eine Durchmischung des Epilimnions statt. Dieser Zustand wird als Sommerstagnation bezeichnet.

In einem See kann es zu einer teilweisen oder vollständigen Durchmischung (Zirkulation) des Wasserkörpers kommen. Die Antriebskräfte für die Zirkulation sind Wind und Konvektion (kaltes Wasser sinkt nach unten, warmes steigt auf). Die Zirkulation kann weiterhin durch Dichteunterschiede des Wassers (auf Grund von Temperatur- oder Salzgehaltsunterschieden) begünstigt oder behindert werden. Hat sich eine Thermokline (ein Temperatursprung) ausgebildet, wirkt das Metalimnion wie eine Sperrschicht, das kalte, dichte Tiefenwasser kann nicht mehr an der Zirkulation teilnehmen, es findet nur eine Teilzirkulation und damit nur eine Durchmischung des Epilimnions statt. Dieser Zustand wird als Sommerstagnation bezeichnet.Dies hat Folgen für die Sauerstoffversorgung der aeroben Organismen des Hypolimnions und für die Nährsalz- und Kohlenstoffdioxidversorgung der Primärproduzenten des Epilimnions:

Zwar erhalten die aeroben Organismen des Hypolimnions noch weiterhin genügend Nährstoffe, wenn abgestorbene Körper der Tiere und Pflanzen und anderes organisches Material (Detritus) nach unten sinken. Die Versorgung mit Sauerstoff aus dem Epilimnion ist aber unterbrochen. Das Hypolimnion verarmt verstärkt an Sauerstoff.

Die aeroben Destruenten des Hypolimnions, vor allem in der Bodenzone, remineralisieren das organische Material, es entstehen vor allem in Wasser lösliche Nitrate und Phosphate, die als Nährsalze für die Produzenten notwendig wären. Aufgrund des fehlenden Austauschs mit dem Epilimnion können diese Nährsalze und das bei der Dissimilation entstehende Kohlenstoffdioxid aber nicht ins Epilimnion gelangen.

Deshalb beobachtet man nach der Ausbildung einer Sprungschicht einen Rückgang der Phytoplanktonmasse im Epilimnion.

Bricht aufgrund der Abkühlung des Oberflächenwassers die Thermokline zusammen, ist wieder Vollzirkulation möglich. Nährsalze und Kohlenstoffdioxid gelangen ins Epilimnion, was zu einer Vermehrung der Produzenten führt. Bei sehr starker Vermehrung des Phytoplanktons spricht man dann von Algenblüte.

2.1

Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr

Klassifikation von Seen nach der Anzahl der Vollzirkulationen im Jahr Amiktisch:

Amiktisch:  Arktische und antarktische Gewässer sind von Dauereis bedeckt, das eine Zirkulation

Arktische und antarktische Gewässer sind von Dauereis bedeckt, das eine Zirkulation

vollständig unterbindet.

vollständig unterbindet. Monomiktisch:

Monomiktisch:  Eine Vollzirkulation findet nur in einer Jahreszeit statt:

Eine Vollzirkulation findet nur in einer Jahreszeit statt:  Polare und subpolare Seen: Vollzirkulation während der Sommermonate;

Polare und subpolare Seen: Vollzirkulation während der Sommermonate;

Winterstagnation bei Eisbedeckung.

Winterstagnation bei Eisbedeckung. Subtropische Seen: Vollzirkulation im Winter bei ausreichender Abkühlung des

Subtropische Seen: Vollzirkulation im Winter bei ausreichender Abkühlung des

Oberflächenwassers, Stagnation im Sommer. Beispiele: Lago

Oberflächenwassers, Stagnation im Sommer. Beispiele: Lago

Maggiore, Gardasee, Bodensee als nördlichster diesen Typs.

Maggiore, Gardasee, Bodensee als nördlichster diesen Typs. Dimiktisch:

Dimiktisch: Vollzirkulation im Frühjahr und im Herbst, in temperierten Seen der gemäßigten Breiten.

Vollzirkulation im Frühjahr und im Herbst, in temperierten Seen der gemäßigten Breiten.

1. Frühjahrszirkulation (Vollzirkulation):

1. Frühjahrszirkulation (Vollzirkulation):

Im Frühjahr erwärmt sich das Oberflächenwasser. Frühjahrsstürme sorgen für

Im Frühjahr erwärmt sich das Oberflächenwasser. Frühjahrsstürme sorgen für

eine vollständige Durchmischung des Sees.

eine vollständige Durchmischung des Sees.

2. Sommerstagnation (Teilzirkulation):

2. Sommerstagnation (Teilzirkulation):

Im Sommer erwärmt sich das Oberflächenwasser deutlich stärker als das

Im Sommer erwärmt sich das Oberflächenwasser deutlich stärker als das

Tiefenwasser. Es bildet sich ein deutlicher Temperaturgradient aus, der den

Tiefenwasser. Es bildet sich ein deutlicher Temperaturgradient aus, der den

Bereich des Metalimnions kennzeichnet. Darunter liegt bei ausreichender

Bereich des Metalimnions kennzeichnet. Darunter liegt bei ausreichender

Seetiefe ein bei 4°C homogener Bereich, das Hypolimnion. Die ständigen

Seetiefe ein bei 4°C homogener Bereich, das Hypolimnion. Die ständigen

Zirkulationen durch Wind und nächtliche Konvektion beschränken sich auf das

Zirkulationen durch Wind und nächtliche Konvektion beschränken sich auf das

sich dadurch ausbildende Epilimnion, dessen Tiefe je nach Wetterlage schwankt.

sich dadurch ausbildende Epilimnion, dessen Tiefe je nach Wetterlage schwankt.

3. Herbstzirkulation (Vollzirkulation):

3. Herbstzirkulation (Vollzirkulation):

Im Herbst kühlt das Oberflächenwasser ab, verdichtet sich und sinkt ab. Mit ihm

Im Herbst kühlt das Oberflächenwasser ab, verdichtet sich und sinkt ab. Mit ihm

senkt sich auch die zunehmend engräumigere Temperatursprungschicht.

senkt sich auch die zunehmend engräumigere Temperatursprungschicht.

Unterstützt durch die Herbststürme kommt es zur Vollzirkulation.

Unterstützt durch die Herbststürme kommt es zur Vollzirkulation.

4. Winterstagnation (keine Zirkulation):

4. Winterstagnation (keine Zirkulation):

Im Winter sinkt die Temperatur des Oberflächenwassers unter 4° C und verliert

Im Winter sinkt die Temperatur des Oberflächenwassers unter 4° C und verliert

damit an Dichte. Es entwickelt sich eine instabile inverse Temperaturverteilung

damit an Dichte. Es entwickelt sich eine instabile inverse Temperaturverteilung

(unter 4° C kaltes Oberflächenwasser über 4° C kaltem Tiefenwasser). Wenn

(unter 4° C kaltes Oberflächenwasser über 4° C kaltem Tiefenwasser). Wenn

Eis die Seeoberfläche bedeckt, wird die Temperaturschichtung stabilisiert.

Eis die Seeoberfläche bedeckt, wird die Temperaturschichtung stabilisiert. Pleiomiktisch (gr. pleion = vermehrt):

Pleiomiktisch (gr. pleion = vermehrt): In flacheren Seen der gemäßigten Breiten kann das Metalimnion bis zum Grund reichen

In flacheren Seen der gemäßigten Breiten kann das Metalimnion bis zum Grund reichen  und es bildet sich kein bei 4°C homogenes Hypolimnion aus. In solchen Seen sind den

und es bildet sich kein bei 4°C homogenes Hypolimnion aus. In solchen Seen sind den

Sommer über bei wechselnden Wetterlagen mehrere Vollzirkulationen durch Konvektion

Sommer über bei wechselnden Wetterlagen mehrere Vollzirkulationen durch Konvektion

(wenn das Oberflächenwasser, besonders nachts, stark abkühlt) oder durch Wind

(wenn das Oberflächenwasser, besonders nachts, stark abkühlt) oder durch Wind

möglich.

möglich. Oligomiktisch:

Oligomiktisch: Bei tropischen Tieflandseen wird das Oberflächenwasser stark erwärmt, nur selten

Bei tropischen Tieflandseen wird das Oberflächenwasser stark erwärmt, nur selten

durchbrechen unregelmäßige Vollzirkulationen die Dauerstagnation.

durchbrechen unregelmäßige Vollzirkulationen die Dauerstagnation. Polymiktisch

Polymiktisch o tropische Hochgebirgsseen:

Sie weisen das ganze Jahr hindurch anhaltende, durch den Wind und nächtliche

Sie weisen das ganze Jahr hindurch anhaltende, durch den Wind und nächtliche

Abkühlung verursachte Vollzirkulation auf. Beispiel: Titicacasee in 3.810 m Höhe

Abkühlung verursachte Vollzirkulation auf. Beispiel: Titicacasee in 3.810 m Höheo Seen im Hügelland der Tropen:

Die starke Erwärmung am Tag führt zu einer Stagnation, die starke nächtliche

Die starke Erwärmung am Tag führt zu einer Stagnation, die starke nächtliche

Abkühlung zur Vollzirkulation.

Abkühlung zur Vollzirkulation.o Flachseen der gemäßigten Breiten, wo es aufgrund der geringen Wassertiefe zu

keiner Schichtung kommen kann. Das Wasser zirkuliert, durch den Wind angetrieben,

keiner Schichtung kommen kann. Das Wasser zirkuliert, durch den Wind angetrieben,

ganzjährig. Wegen der Dichteanomalie des Wassers treten bei geschlossener

ganzjährig. Wegen der Dichteanomalie des Wassers treten bei geschlossener

Eisdecke jedoch Stagnationsphasen auf.

Eisdecke jedoch Stagnationsphasen auf.1.4 Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

Gliederung des Sees aufgrund biotischer Umweltfaktoren

Gliederung des Sees aufgrund biotischer UmweltfaktorenGliederung des Sees aufgrund biotischer Faktoren

2.2 Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

Pleiomiktisch oder holomiktisch (gr. pleio = vermehrt; gr. holos = ganz):

Pleiomiktisch oder holomiktisch (gr. pleio = vermehrt; gr. holos = ganz):

Die Vollzirkulation erfasst alle Wassermassen des Sees. Bei Flachgewässern der mittleren

Die Vollzirkulation erfasst alle Wassermassen des Sees. Bei Flachgewässern der mittleren  Breiten erfolgt die Wasserdurchmischung durch Konvektion und Wind.

Breiten erfolgt die Wasserdurchmischung durch Konvektion und Wind.

Meromiktisch (gr. meros = Teil):

Meromiktisch (gr. meros = Teil):

Die Vollzirkulation ist nicht bis zum Seegrund möglich. Die bei der Vollzirkulation nicht

Die Vollzirkulation ist nicht bis zum Seegrund möglich. Die bei der Vollzirkulation nicht

erfassten Wassermassen heißen Monimolimnion. Gründe können hierfür sein:

erfassten Wassermassen heißen Monimolimnion. Gründe können hierfür sein:

o

o Eine windgeschützte Lage des Sees: etliche Kärntner Seen.

Eine windgeschützte Lage des Sees: etliche Kärntner Seen.

o

o Die Wasseroberfläche bietet im Verhältnis zur Tiefe eine zu kleine Angriffsfläche

Die Wasseroberfläche bietet im Verhältnis zur Tiefe eine zu kleine Angriffsfläche

für den Wind. Beispiel: Königssee:

für den Wind. Beispiel: Königssee:

o

o Hat ein See eine relativ hohe Salzfracht aufgrund seiner Zuflüsse und einer

Hat ein See eine relativ hohe Salzfracht aufgrund seiner Zuflüsse und einer

hohen Verdunstungsrate, kommt es zur Ausbildung einer Salzsprungschicht

hohen Verdunstungsrate, kommt es zur Ausbildung einer Salzsprungschicht

(Halokline), da das salzreichere und damit dichtere Wasser in die Tiefe sinkt.

(Halokline), da das salzreichere und damit dichtere Wasser in die Tiefe sinkt.

3 Nährstoffe

Nährstoffe

Der Gehalt an Nährsalzen, vor allem Phosphaten und Nitraten sowie an organischen Nährstoffen bestimmt, welche Arten, wie viel verschiedene Arten und wie viele Individuen in einem See leben können.

Der Nährstoffgehalt eines Sees wirkt sich vor allem während der Sommerstagnation aus:

3.1 Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

Je mehr Nährsalze im Frühjahr durch die Vollzirkulation ins Epilimnion gelangen, um so mehr Phytoplankton (Schwebalgen) kann wachsen. Davon abhängig vermehren sich auch die Konsumenten. Bei eutrophen Seen wird durch das hohe Angebot an Nährstoffen, insbesondere Phosphat, die Biomasse so groß, dass es zur sog. Algenblüte kommen kann.

Beispiel: Änderung abiotischer Faktoren im Jahresverlauf im Epilimnion eines dimiktischen eutrophen Sees in Europa

Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation

Klassifizierung nach der Reichweite der Vollzirkulation Pleiomiktisch oder holomiktisch (gr. pleio = vermehrt; gr. holos = ganz):

Pleiomiktisch oder holomiktisch (gr. pleio = vermehrt; gr. holos = ganz): Die Vollzirkulation erfasst alle Wassermassen des Sees. Bei Flachgewässern der mittleren

Die Vollzirkulation erfasst alle Wassermassen des Sees. Bei Flachgewässern der mittleren  Breiten erfolgt die Wasserdurchmischung durch Konvektion und Wind.

Breiten erfolgt die Wasserdurchmischung durch Konvektion und Wind. Meromiktisch (gr. meros = Teil):

Meromiktisch (gr. meros = Teil):  Die Vollzirkulation ist nicht bis zum Seegrund möglich. Die bei der Vollzirkulation nicht

Die Vollzirkulation ist nicht bis zum Seegrund möglich. Die bei der Vollzirkulation nicht

erfassten Wassermassen heißen Monimolimnion. Gründe können hierfür sein:

erfassten Wassermassen heißen Monimolimnion. Gründe können hierfür sein:

o

o Eine windgeschützte Lage des Sees: etliche Kärntner Seen.

Eine windgeschützte Lage des Sees: etliche Kärntner Seen.

o

o Die Wasseroberfläche bietet im Verhältnis zur Tiefe eine zu kleine Angriffsfläche

Die Wasseroberfläche bietet im Verhältnis zur Tiefe eine zu kleine Angriffsfläche

für den Wind. Beispiel: Königssee:

für den Wind. Beispiel: Königssee:

o

o Hat ein See eine relativ hohe Salzfracht aufgrund seiner Zuflüsse und einer

Hat ein See eine relativ hohe Salzfracht aufgrund seiner Zuflüsse und einer

hohen Verdunstungsrate, kommt es zur Ausbildung einer Salzsprungschicht

hohen Verdunstungsrate, kommt es zur Ausbildung einer Salzsprungschicht

(Halokline), da das salzreichere und damit dichtere Wasser in die Tiefe sinkt.

(Halokline), da das salzreichere und damit dichtere Wasser in die Tiefe sinkt.3

Nährstoffe

NährstoffeDer Gehalt an Nährsalzen, vor allem Phosphaten und Nitraten sowie an organischen Nährstoffen bestimmt, welche Arten, wie viel verschiedene Arten und wie viele Individuen in einem See leben können.

Der Nährstoffgehalt eines Sees wirkt sich vor allem während der Sommerstagnation aus:

3.1

Auswirkungen des Nährstoffgehaltes

Auswirkungen des NährstoffgehaltesJe mehr Nährsalze im Frühjahr durch die Vollzirkulation ins Epilimnion gelangen, um so mehr Phytoplankton (Schwebalgen) kann wachsen. Davon abhängig vermehren sich auch die Konsumenten. Bei eutrophen Seen wird durch das hohe Angebot an Nährstoffen, insbesondere Phosphat, die Biomasse so groß, dass es zur sog. Algenblüte kommen kann.

Beispiel: Änderung abiotischer Faktoren im Jahresverlauf im Epilimnion eines dimiktischen eutrophen Sees in Europa

Oligotrophe (gr. oligos = wenig; gr. trophç = Nahrung) Seen

Oligotrophe (gr. oligos = wenig; gr. trophç = Nahrung) Seen enthalten nur wenig Nährsalze; dadurch ist die Vermehrung des Phytoplanktons und der Konsumenten begrenzt. Da nur wenig totes, organisches Material anfällt, sind diese Seen das ganze Jahr hindurch in allen Wassertiefen gut mit Sauerstoff versorgt. Aufgrund der geringen Dichte des Phytoplanktons ist die Sichttiefe groß (bis zu 10 m), das Wasser erscheint klar, der See hat eine blaue oder grüne Farbe. Am Boden sammelt sich kein Faulschlamm, da für die aeroben Destruenten genügend Sauerstoff vorhanden ist, um das organische Material rasch abzubauen. Oligotrophe Seen zeichnen sich durch einen großen Artenreichtum aus. Es handelt sich hierbei zumeist um Stenoxybionten, die nur geringe Sauerstoffschwankungen tolerieren. Gelegentlicher Stickstoffmangel wird durch Stickstoff-fixierende, photoautotrophe Cyanobakterien ausgeglichen. Die geringe, meist organisch gebundene Phosphatmenge stammt vorwiegend aus Zuflüssen. Die in sauerstoffreichem Wasser vorhandenen freien Eisen -(III)-Ionen (Fe3+) binden das Phosphat als schwerlösliches FePO4 und entziehen es dem Stoffkreislauf des Sees. Die Uferzone ist schmal und mit wenigen Makrophyten bewachsen. Ungestörte, subalpine Seen sind in der Regel oligotroph (Beispiel: Königssee).

Mesotrophe (gr. mesos = der Mittlere) Seen

Mesotrophe (gr. mesos = der Mittlere) Seenenthalten mehr Nährsalze und damit eine größere Menge an Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Der Sauerstoffgehalt im Hypolimnion während der Sommerstagnation ist zeitweilig gering.

Eutrophe (gr. eu = gut, gediegen) Seen

Eutrophe (gr. eu = gut, gediegen) Seen enthalten viele Nährsalze. Dadurch kommt es nach den Vollzirkulationen im Frühjahr und im Herbst zu einer starken Vermehrung von Phytoplankton und Konsumenten. Lichtmangel und Nährsalzmangel lassen die Algen aber bald wieder absterben, so dass die Biomasse im Epilimnion während der Sommerstagnation wieder geringer ist. Da nun sehr viel totes, organisches Material anfällt, kommt es zu einem Sauerstoffdefizit im Hypolimnion. Aufgrund der hohen Dichte des Phytoplanktons ist die Sichttiefe gering, das Wasser erscheint trübe, der See hat eine braungrüne Farbe. Am Boden sammelt sich eine dicke, aus organischem Plankton-Detritus bestehende, Halbfaulschlammschicht (Gyttja), wenn die aeroben Destruenten aufgrund des Sauerstoffmangels durch anaerobe ersetzt werden. Während der Vollzirkulationen kann diese Faulschlammschicht durch aerobe Destruenten wieder weitgehend abgebaut werden. Reicht der Sauerstoff hierfür nicht, kommt es zum Umkippen des Sees durch die Entstehung einer positiven Rückkopplung zwischen der Dauerlöslichkeit von Phosphat (mit Fe2+) und der erhöhten Primärproduktion. Dies ist dann der Übergang zum hypertrophen Zustand (siehe unten). Eutrophe Seen zeichnen sich durch einen geringeren Artenreichtum, aber durch eine hohe Individuendichte aus. Es handelt sich hierbei zumeist um Euroxybionten, welche die zeitlichen und räumlichen starken Sauerstoffschwankungen tolerieren. Die Uferzone ist breit und dicht bewachsen.

Hypertrophe (gr. hypér = groß, übermäßig) Seen

Hypertrophe (gr. hypér = groß, übermäßig) Seen enthalten sehr viel totes organisches Material, das sich am Boden als zuweilen mehrere Meter mächtige Faulschlammschicht ablagert. Das Hypolimnion enthält das ganze Jahr über kaum Sauerstoff. Statt der aeroben bauen anaerobe Destruenten das organische Material ab. Dieser Abbau erfolgt aber sehr viel langsamer und unvollständig. Außerdem entstehen statt Kohlenstoffdioxid und Mineralsalzen wie Nitrat und Sulfat giftige Stoffe wie Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Diese Stoffe und der Sauerstoffmangel machen den See zu einem lebensfeindlichen Gewässer, in dem nur wenige Arten in geringer Individuenzahl leben können. Hypertrophe Seen verlanden vom Ufer aus.

4. Nahrungsbeziehungen

4.1 Nahrungsnetz

Ein Nahrungsnetz stellt im Idealfall alle Nahrungsbeziehungen zwischen den Organismen eines Ökosystems dar. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, ist im folgenden Beispiel nur ein Ausschnitt aus dem Nahrungsnetz eines europäischen Sees dargestellt. Auf Aasfresser und Destruenten (i.d.R. Bakterien) wurde dabei verzichtet.

5 Globale Bedeutung See

Seen und Flüsse haben zusammen eine globale Nettoprimärproduktion von 0,4 Megatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Das sind 0,52%. Diese Leistung erbringen 0,0023% der globalen Gesamtpflanzenmasse. Daraus errechnet sich eine relative &dbquo;Photosyntheseeffektivität von 217,5. Im Vergleich dazu haben tropische Regenwälder mit 0,52 eine wesentlich geringere &dbquo;Photosyntheseeffektivität: Ihr Anteil an der globalen Gesamtmasse beträgt zwar 41,5%, sie haben aber nur einen Anteil von 21,92% an der globalen Nettoprimärproduktion. Das erklärt sich daraus, dass ein großer Anteil der Nettoprimärproduktion in Pflanzenmasse umgesetzt wird, die nicht Photosynthese betreiben kann (Wurzelwerk, Stamm, Äste). Sie stellen aber das größte pflanzliche Kohlenstoffreservoir dar. Die höchste &dbquo;Photosyntheseeffektivität hat der offene Ozean mit einem Faktor von 451. Hier trägt das Phytoplankton die Hauptlast der Photosynthese.

6 Quellennachweis und weiterführende Links

Seitentitel: Ökosystem See;

Herausgeber: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.

Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

Link zu Wikipedia Seite

Unter o.g. Link zu Wikipedia werden zu fast allen Fachbegriffen weiterführende Links angeboten.

Seen und Flüsse haben zusammen eine globale Nettoprimärproduktion von 0,4 Megatonnen Kohlenstoff pro Jahr. Das sind 0,52%. Diese Leistung erbringen 0,0023% der globalen Gesamtpflanzenmasse. Daraus errechnet sich eine relative &dbquo;Photosyntheseeffektivität von 217,5. Im Vergleich dazu haben tropische Regenwälder mit 0,52 eine wesentlich geringere &dbquo;Photosyntheseeffektivität: Ihr Anteil an der globalen Gesamtmasse beträgt zwar 41,5%, sie haben aber nur einen Anteil von 21,92% an der globalen Nettoprimärproduktion. Das erklärt sich daraus, dass ein großer Anteil der Nettoprimärproduktion in Pflanzenmasse umgesetzt wird, die nicht Photosynthese betreiben kann (Wurzelwerk, Stamm, Äste). Sie stellen aber das größte pflanzliche Kohlenstoffreservoir dar. Die höchste &dbquo;Photosyntheseeffektivität hat der offene Ozean mit einem Faktor von 451. Hier trägt das Phytoplankton die Hauptlast der Photosynthese.

6 Quellennachweis und weiterführende Links

Seitentitel: Ökosystem See;

Herausgeber: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.

Autor(en): Wikipedia-Autoren, siehe Versionsgeschichte

Link zu Wikipedia Seite

Unter o.g. Link zu Wikipedia werden zu fast allen Fachbegriffen weiterführende Links angeboten.